ध्यान एक साधारण प्रक्रिया है यह आत्म-जागरूकता और मानसिक संतुलन प्राप्त करने का एक प्रभावी माध्यम है। ध्यान का सही लाभ तभी मिलता है जब इसे सही नियमों के साथ किया जाए। मगर कुछ सामान्यजनों की मानसिकता इस बात पर टिकी है यदि उन्होंने कुछ देर शांत बैठ लिया अर्थात उन्होने ध्यान (meditation) कर लिया है तथापि वे इसमें निहित लाभ प्राप्ति के भागीदार हो गए हैं।

हां… यह सत्य है, यदि आपके पास ध्यान के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पाते हैं, किसी विशेष ध्यान में बैठे बिना भी आप शांत रहकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान के अदभुत चमत्कारों के बीच इसके प्रति आकर्षण सामान्य है। परंतु ध्यान की भी अनेको विधियां हैं जिन्हें नियम स्वरुप अभ्यासी को करने रहते है।

ध्यान की अवस्था अपने आपमें जागृति है जीसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य – भूत, भविष्य और कल्पना जगत से दूर हटता है और वर्तमान के लिए सजग बन जाता है। ऐसा साधक भटकते मन पर भी नियंत्रण पा लेता हैं। ध्यान करने के नियम अपनाना अभ्यासी के लिए महत्वपूर्ण है। यद्यपि बिना इसके गहराई से ध्यान नहीं किया जा सकता एवं ध्यान लगाने में अनेकों कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान करने के नियम आवश्यक है।

Table of Contents

ध्यान के नियम क्या है | dhyan ke niyam kya hai

ध्यान में नियमों का महत्व इस प्रकार है:

- मन की स्थिरता: ध्यान करने के दौरान मन को स्थिर रखना जरूरी होता है। सही नियमों का पालन करने से ध्यान में गहराई आती है और मन की भटकाव कम होता है।

- शारीरिक और मानसिक संतुलन: ध्यान के नियमों से शरीर और मन का तालमेल बेहतर बनता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है।

- ऊर्जा और सकारात्मकता: सही नियमों के साथ ध्यान करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक विचारों से छुटकारा मिलता है।

- ध्यान की प्रभावशीलता: जब हम ध्यान के नियमों का पालन करते हैं, तो ध्यान अधिक प्रभावी होता है और उसके लाभ लंबे समय तक बने रहते हैं।

- आध्यात्मिक विकास: ध्यान के नियमों का पालन करने से आत्म-जागरूकता और आध्यात्मिक विकास तेजी से होता है।

योग के नियम – योगाभ्यास | rules before yoga

योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवनशैली है जो आत्मिक शुद्धता, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जाती है। वहीं नियम या कानून एक सदृश्य और शांत समाज के महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि बिना इसके अभद्रता और अशांति सार्थक रूप से फैल जाती है। अर्थात परिणाम स्वरूप ध्यान में नियमो कि अवहेलना इसकी महत्वता को खत्म कर देती है।

नियमों का होना ध्यान में इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसे लगातार अभ्यास की जरूरत पड़ती तथा बिना संपूर्ण समर्पण किए गए प्रयासों से मनचाहे परिणाम की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए ना सिर्फ आपको नियमों को अपनाना चाहिए अतएव कठोरता से पालन भी करना चाहिए –

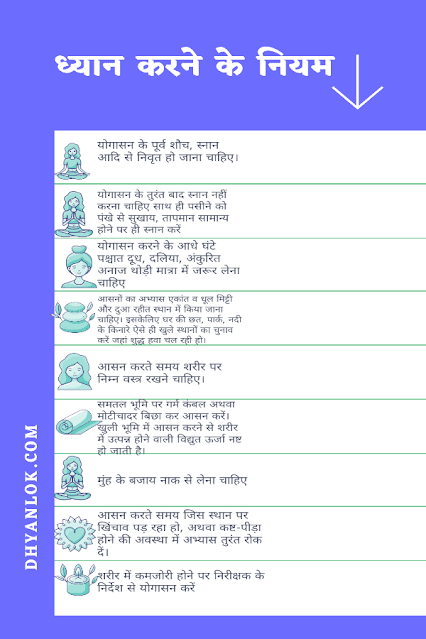

- योगासन के पूर्व शौच, स्नान आदि से निवृत हो जाना चाहिए।

- प्रातकाल योगासन करना लाभदायक रहता

- योगासन के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए साथ ही पसीने को पंखे से सुखाय, तापमान सामान्य होने पर ही स्नान करें।

- योगासन करने के आधे घंटे पश्चात दूध, दलिया, अंकुरित अनाज थोड़ी मात्रा में जरूर लेना चाहिए

- आसनों का अभ्यास एकांत व धूल मिट्टी और दुआ रहीत स्थान में किया जाना चाहिए। इसकेलिए घर की छत, पार्क, नदी के किनारे ऐसे ही खुले स्थानों का चुनाव करें जहां शुद्ध हवा चल रही हो।

- अत्यधिक ठंड होने पर योगासन खुले कमरे में करें।

- आसन करते समय शरीर पर निम्न वस्त्र रखने चाहिए।

- समतल भूमि पर गर्म कंबल अथवा मोटीचादर बिछा कर आसन करें। खुली भूमि में आसन करने से शरीर में उत्पन्न होने वाली विद्युत ऊर्जा नष्ट हो जाती है।

- मुंह के बजाय नाक से लेना चाहिए

- आसन करते वक्त शरीर के साथ जोर जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, आरामदायक रहे

- आसन के पूर्व थोड़ा ताजा जल पीना लाभकारी रहता।

- आसन की स्थिति में स्वास – प्रवास का विशेष ध्यान रखें

- आसन करते समय जिस स्थान पर खिंचाव पड़ रहा हो, अथवा कष्ट-पीड़ा होने की अवस्था में अभ्यास तुरंत रोक दें।

- आसन जितने समय तक आसानी से कर सके उतना ही करें।

- आसन नियमित तथा एकाग्रचित्त होकर प्रसन्न मुद्रा में करें।

- आसन में प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए

- शरीर में कमजोरी होने पर निरीक्षक के निर्देश से योगासन करें

- भोजन के 4 घंटे पश्चात ही योग किया जाना चाहिए।

अष्टांग योग के नियम क्या हैं – 8 rules of ashtanga yoga in hindi

योग के आठ अंगों को “अष्टांग योग” कहा जाता है, जिसे महर्षि पतंजलि ने योगसूत्र में विस्तार से बताया है। योग अभ्यास मन, प्राण और शरीर को शुद्ध करता हैं जिससे आत्मशक्ति विकसित होती है। तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति भी होती है।

इसलिए इसे हमारे प्राचीन ऋषिमुनियो ने शरीर, मन और प्राण की शुद्धि के लिए अनेकों साधन बताएं है। जिसमें अष्टांग योग भी एक है – अष्टांग योग के अभ्यास से मनुष्य स्वयं को विकार रहित बनाता तथा आत्म शक्ति और आत्मज्ञान कि प्राप्ती भी करता है। अष्टांग योग में आठ अंग होते है जिनका अभ्यासी को क्रमाअनुसार पालन करना पड़ता है।

यम (संयम और नैतिक नियम) – Yama

यह हमें सामाजिक जीवन के प्रति शुद्ध बनने में सहायता करता है। इसमें निहित है यदि कोई व्यक्ति इसका अभ्यास करें अर्थात – किसी को सताना नहीं, यातना नहीं देना, लोभ लालच भी नहीं करना, चोरी डकैती नहीं करनी, तथा कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे सामाजिक हानि हो

यम का अर्थ है संयम और अनुशासन। यह हमें बाहरी दुनिया के साथ संतुलित संबंध बनाने में मदद करता है। पांच प्रमुख यम इस प्रकार हैं:

अहिंसा (अहिंसक जीवन जीना)

- दूसरों के प्रति शारीरिक, मानसिक और वाणी से हिंसा न करें।

- प्रेम और करुणा को अपनाएं।

- खुद से भी अहिंसा बरतें – नकारात्मक सोच और आत्म-आलोचना से बचें।

सत्य (सत्य बोलना और जीना)

- केवल वाणी से ही नहीं, बल्कि कर्मों से भी सत्य का पालन करें।

- झूठ से बचें, लेकिन ऐसा सत्य बोलें जो दूसरों को हानि न पहुंचाए।

अस्तेय (चोरी न करना)

- भौतिक वस्तुओं से लेकर विचारों तक, किसी भी चीज़ को चोरी न करें।

- दूसरों के संसाधनों का सम्मान करें।

ब्रह्मचर्य (इंद्रियों का संयम)

- इच्छाओं और सुख-सुविधाओं पर नियंत्रण रखें।

- जीवन में संतुलन बनाएं और ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं।

अपरिग्रह (अत्यधिक संग्रह न करना)

- अनावश्यक चीजों को जमा करने से बचें।

- त्याग और संतोष का अभ्यास करें।

नियम (आत्मिक शुद्धता के नियम) – Niyama

यह सामाजिक ना होकर हमारे चरित्र को दृष्टिगोचर करता है क्योंकि जैसा आपका चरित्र होगा समाज में आपका व्यवहार भी होगा। यदि आपका चरित्र ठीक है तो समाज के आप श्रेष्ठ अंग बनते हैं। क्योंकि श्रेष्ठ समाज उत्तम व्यक्तियों से मिलकर बना होता है।

नियम हमें आत्म-अनुशासन और आत्मशुद्धि सिखाते हैं। इसके पाँच प्रमुख नियम हैं:

शौच (शारीरिक और मानसिक स्वच्छता)

- शरीर, मन और विचारों को स्वच्छ रखें।

- नकारात्मकता से मुक्त रहकर सकारात्मक सोच को अपनाएं।

संतोष (हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना)

- जीवन में जो कुछ भी है, उसके लिए आभार प्रकट करें।

- भौतिक सुख-सुविधाओं के पीछे भागने के बजाय, मानसिक संतोष प्राप्त करें।

तप (आत्मिक और शारीरिक अनुशासन)

- जीवन की कठिनाइयों को धैर्यपूर्वक सहें।

- आत्म-संयम और धैर्य को बढ़ाएं।

स्वाध्याय (आत्म-अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करना)

- धार्मिक ग्रंथों और प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन करें।

- आत्मनिरीक्षण करें और अपने अंदर झांकें।

ईश्वर प्राणिधान (ईश्वर में समर्पण भाव)

- हर कार्य को ईश्वर की भक्ति और आस्था के साथ करें।

- अहंकार को छोड़कर समर्पण की भावना रखें।

आसन (शारीरिक स्थिरता और लचीलापन) – Asana

आसन मन की वह स्थिति है जहां आप सुख, शांति और स्थिर हो जाते हैं। शारीरिक विकास के लिए जिन योग क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है उन्हें आसन कहते हैं। योग क्रियाओं में 84,000 आसान है लेकिन इनमें से 84 आसनों को वर्तमान में मुख्य रूप से अभ्यास किया जाता है।

आसन का अर्थ केवल योग मुद्राएँ नहीं है, बल्कि यह शरीर और मन को स्थिरता प्रदान करने का माध्यम है।

- सही आसन करने से शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बनता है।

- आसन करने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है।

उदाहरण: पद्मासन, सुखासन, वृक्षासन, ताड़ासन, भुजंगासन आदि।

प्राणायाम (श्वास नियंत्रण की कला) – Pranayam

प्राणायाम का अर्थ है श्वास पर नियंत्रण। यह हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्राण + आयाम अर्थात प्राणायाम, वैसे तो प्राण विज्ञान व्यापक विषय है लेकिन इसके मुख्य अंग जिनका योगाभ्यास अथवा ध्यनाभ्यास में पालन जरुरी हैं –

- प्राणवायु संतुलित रूप से लेना

- नियमित रूप से गहरी तथा लंबी सांस लेना

- प्राण पर हमेशा ध्यान केंद्रित रखना

नियमित प्राणायाम से मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखता है।

प्रमुख प्राणायाम:

- अनुलोम-विलोम

- भस्त्रिका

- कपालभाति

- भ्रामरी

प्रत्याहार (इंद्रियों का नियंत्रण) – Pratayahara

संसार में रहते हुए भी सांसारिकता और सांसारिक चीजों में लिप्त ना होना प्रत्याहार कहलाता हैं। अर्थात आपको उस कमल के समान बनना है जो पानी में तो रहता है लेकिन कभी गिला नहीं होता। प्रत्याहार का अर्थ है बाहरी दुनिया से मन को हटाकर भीतर की ओर केंद्रित करना।

- हमारी इंद्रियाँ अक्सर बाहरी सुख-सुविधाओं में भटक जाती हैं।

- प्रत्याहार का अभ्यास करने से हम आत्म-जागरूकता की ओर बढ़ते हैं।

कैसे करें?

- बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपनी भावनाओं को अंदर की ओर मोड़ें।

- ध्यान, प्राणायाम और मौन रहकर अभ्यास करें।

धारणा (एकाग्रता और मन को केंद्रित करना) – Dharna

एकाग्रता कि वह स्थिति जहां हमारी चेतना किसी विशेष व्यक्ती, स्थान, या वस्तु पर केंद्रित हो जाए उस स्थिति को धारणा कहते हैं। धारणा जीवन में बेहद जरूरी है तथा सफलता पाने की कुंजी भी है।

- धारणा का अर्थ है किसी एक बिंदु या विचार पर ध्यान केंद्रित करना।

- एकाग्रता बढ़ाने के लिए धारणा आवश्यक है।

- यह ध्यान के उच्च स्तर की ओर ले जाता है।

उदाहरण:

- किसी मंत्र का जप करना।

- किसी दिए की लौ पर ध्यान केंद्रित करना।

ध्यान (मेडिटेशन और मानसिक शांति) – Dhyana

चिंतन करना या स्मरण करना ध्यान की स्थिति है जहां ध्यान में विघ्न उत्पन्न करने के लिए कोई विशिष्ट वस्तु या विचार नहीं रहता। इस स्थिति में मनुष्य पूर्णतः जागृत अवस्था में रहता है। ध्यान का अर्थ है पूर्ण रूप से मन को स्थिर करना।

- ध्यान से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है।

- यह आत्मज्ञान की ओर ले जाता है।

कैसे करें?

- रोजाना कम से कम 10-15 मिनट ध्यान करें।

- गहरी सांस लें और अपने विचारों को शांत करें।

समाधि (आध्यात्मिक उपलब्धि और आत्मज्ञान) – Samadhi

समाधि ध्यान की वह अवस्था है जहां हमारी चेतना अंतर में लग जाती है। यहां उसे ना अपने होने का आभास रहता और ना अपने सांसारिकता का वह पूर्ण रुप से स्वतंत्र हो जाता है। अर्थात ईश्वर में विलीन हो जाता है। समाधि योग का अंतिम चरण है, जहां योगी अपने अहंकार और भौतिक सीमाओं से मुक्त होकर परम आनंद में विलीन हो जाता है।

- इसमें साधक ईश्वर से एकाकार हो जाता है।

- इसे उच्चतम चेतना की अवस्था माना जाता है।

समाधि के प्रकार:

- सविकल्प समाधि – जब ध्यान की अवस्था में विचार आते रहते हैं।

- निर्विकल्प समाधि – जब मन पूरी तरह विचारों से मुक्त हो जाता है।

Dhyanlok के कुछ शब्द

ध्यान करने के नियम अपनाने का अर्थ यह नहीं आपको अपनी चेतना किंचित नियमों में बाध्य रखनी है। बल्कि नियमों को अपनाना हमें मन, वचन, और कर्मो से शुद्ध बनता हैं। इसलिए ध्यान करने की नियमो का पालना आवश्यक रहता है।